Schundliteratur und Schmerz, der real ist

Ein Gespräch mit Anne Schmidt über ihren Roman Me After Two Anal Orgasms

Frederike Maas: Hallo Anne, ich freu mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen. Du hast gerade deinen Abschluss an der Akademie für Bildende Künste in Wien gemacht und deinen ersten Roman Me after Two Anal Orgasms veröffentlicht, über den wir uns heute unterhalten wollen. Im Roman erzählst du eine Liebesgeschichte zwischen dir und einer männlichen Person, die auf einer Begegnung basiert, die du kurz davor auch wirklich gemacht hast. Bevor wir thematisch einsteigen, willst du vielleicht erstmal erzählen: Du bist ja eigentlich eher in der bildenden Kunst unterwegs – wie kamst du nun zum Schreiben?

Anne Schmidt: Ich habe acht Jahre lang an der Akademie studiert, Skulptur, Raum und Objekt bei Julian Göthe vor allem, aber auch Abstrakte Malerei bei Michaela Eichwald und Thomas Winkler, sowie Essayfilm, Sound, performative Strategien und Kulturwissenschaften. Schreiben ist eine der Grundlagen meines Arbeitens. Ich habe damit viel rumexperimentiert, von Performance über Theater, Text als Bild, Musik, Spoken Word, Publikationen und Literatursymposien.

Ich habe schon mal zuvor versucht, einen Roman zu schreiben. Da habe ich aber vorher die Struktur festgelegt, das war zu überlegt und was ich geschrieben habe hat mich beschämt. Ich habe es keine Person lesen lassen.

Die Idee zu dem Roman, den ich jetzt geschrieben habe, kam im Gift Shop von der Albertina auf, dort waren wir zusammen: Ich und mein Objekt des Begehrens. Wir haben dort ein Buch gesehen, auf dem stand Melange. Liebesgeschichten in Wien. Und wir waren gerade so verliebt, dass uns diese Beliebigkeit nichts anhaben konnte und er gesagt hat: „Das kann ich auch schreiben“. Ich habe das geglaubt. Dann ist er weggefahren und nach drei Tagen habe ich gemerkt, der kann das gar nicht schreiben, der macht das nicht, der hat noch gar nicht angefangen.

F: Und dann hast du’s ihm abgenommen – so entstand der Roman?

A: Ich saß im Bett und habe versucht einen 8mm Annie Ernaux–Film anzuschauen, ging aber nicht. Ich war so verliebt, ich konnte mich nur damit beschäftigen an die Person, in die ich verliebt war, zu denken. Es ist mir sehr schwergefallen meinem Job nachzugehen, Pläne zu machen, Ideen zu haben, Filme zu sehen; meinen Laptop zu öffnen war unvorstellbar. Schnulzige Liebeslieder auf Endlosschleife gingen manchmal. Ich war so verliebt, dass ich die Berechtigung der Straßenverkehrsordnung erkannt habe. Ich war der Idiotie weitgenug verfallen, um in Autos reinzulaufen. Mein Konzentrationsspanne reichte kaum aus, um die Bedeutung von „rot“ richtig zu erinnern. Im Bett war ich sicher.

Das einzige, was ging war Schreiben. Wahrscheinlich, weil ich ihm ständig schreiben wollte. Ziellos rumlaufen, Fremden seelig angrinsen und schreiben. Dann habe ich ein rotes Notizbuch genommen, das meine Tante mir geschenkt hatte und habe begonnen. Ich habe gedacht: Bis ich diesen Menschen das nächste Mal sehe, werde ich diesen Liebesroman über uns schreiben.

Anne Schmidt: Me after Two Anal Orgasms, Edition 502, Berlin 2023

Anne Schmidt: Me after Two Anal Orgasms, Edition 502, Berlin 2023F: Du hast das Buch also zuerst handschriftlich geschrieben. Wie viele Bearbeitungsschritte stehen denn zwischen dieser ersten, handschriftlichen Version und dem, was du am Ende publiziert hast? Also wie viel Zeit lang dazwischen und wie stark wurde in den Text eingegriffen?

A: Genau, ich habe zuerst alles handschriftlich geschrieben, 250 Seiten. Wenn ich nicht weiter wusste habe ich ein paar Zeichnungen gemacht. Ich war äußerst fokussiert, insbesondere aus der Unfähigkeit heraus, etwas anderes zu tun. Das Schreiben hat eine Woche gedauert.

Dann habe ich noch die letzten Seiten mit wehmütigen Gedichten beschrieben und auf ein paar losen Blättern weitergeschrieben, die hinten in diesem Geheimfach liegen, und in einem anderen Notizbuch. Aber der Fokus war weg, und an der Akademie brauchte Sabeth Buchmann mich sicher auch wieder als Assistentin. Oder meine Psychiaterin hatte meine Medikamentierung verändert – vielleicht lag es auch daran.

Während des Schreibens habe ich Lesungen gemacht, in Bars zum Beispiel, da habe ich dann die Szene vorgelesen, die ich grad vorher geschrieben hatte. Das war sehr amüsant, wenn dabei auch Leute anwesend waren, die selber in dem Buch vorkommen. Ich hab‘s ihm [dem Objekt der Begierde] gezeigt, und zwei Freund*innen, die es gelesen haben und gut fanden.

Für den Digitalisierungsprozess – das war eine nervtötende Arbeit – habe ich an der Stelle aufgehört, an der das Buch zu Ende ist. Das andere Notizheft und die losen Papiere, das war mir zu viel. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich bereits schon weit von dem Erlebten entfernt habe, mit jedem Tag quasi, spürte ich die Distanz zu dem, was der Inhalt gewesen war.

Mit dem wissenschaftlichen Methodenteil meiner Kunst- und Kulturwissenschaftlichen These kam ich gerade nicht weiter, also habe ich stattdessen Exposés an Verlage geschickt.

Handschriftliche Zettel aus dem sog. Geheimfach

F: F: Es hört sich an, als sei das Schreiben eher spontan abgelaufen. Die Schreibphase ist auch zeitlich ganz nah an der Phase dran, die du in dem Buch schilderst. Gleichzeitig wirkt dein Buch auf mich als Leserin recht durchkomponiert. Wie würdest du den Grat zwischen Spontanität und Konzept in deinem Prozess beschreiben?

A: Ich hatte am Anfang schon einen Plan. Die Geschichte zwischen dieser Person und mir war eine Geschichte für sich, die mir durch den Kopf ratterte. Ich wollte, dass wir keinesfalls vergessen, wie sich diese eine Woche zusammen angefühlt hat. Mein großes Ziel war, dass wir für immer zusammenbleiben. Ich dachte, wie bei einem Zauberspruch kann ich das durch das Schreiben erreichen. Die Wiederholung einiger Szenen ist wohl eher dem geschuldet, dass ich beim Schreiben nie durchgelesen habe, was ich schon geschrieben habe, und nicht mehr genau wusste, ob ich „alles wichtige“ bereits erzählt habe. Beim Digitalisieren habe ich das dann gemerkt und es dem Wahn zugeschrieben, aber da ich alles originalgetreu abbilden wollte, habe ich es unverändert gelassen. Dadurch ergibt sich ein musikalischer Rhythmus.

Gewissermaßen war diese komplette, gedankliche Flucht in diese Beziehung ein Eskapismus davor, mich mit den brennenden Fragen meines Lebens auseinanderzusetzen.

Im Prozess der Veröffentlichung habe ich mich mit Ansätzen auseinandergesetzt, die typisch für konzeptuelles Schreiben sind, wie in etwa das Abdrucken der Handschrift, damit durch ihre Variation Veränderungen des Schriftbilds, emotionalen Zustände, Geschwindigkeit des Prozesses schichtbar bleiben. Das habe ich dem Verlag vorgeschlagen, aber da war Tillmann Ziola eher skeptisch, weil Handschrift so anstrengend ist zu lesen.

Ich habe auch überlegt, alle Fehler drin zu. Da ich Legasthenikern bin, waren das 914 Fehler, mehr als 25 pro Seite, das ist eine ganze Menge. Als das von Lektorat zurückkam war ich so entsetzt über meine Schwäche, da habe eine Kettensäge genommen und ein Ferkel gekettensägt, in einer Art Horrorfilmhandlung. So sind durch den Veröffentlichungsprozess hindurch skulpturale Elemente entstanden, die ich dann für meine meiner Diplomausstellung benutz habe.

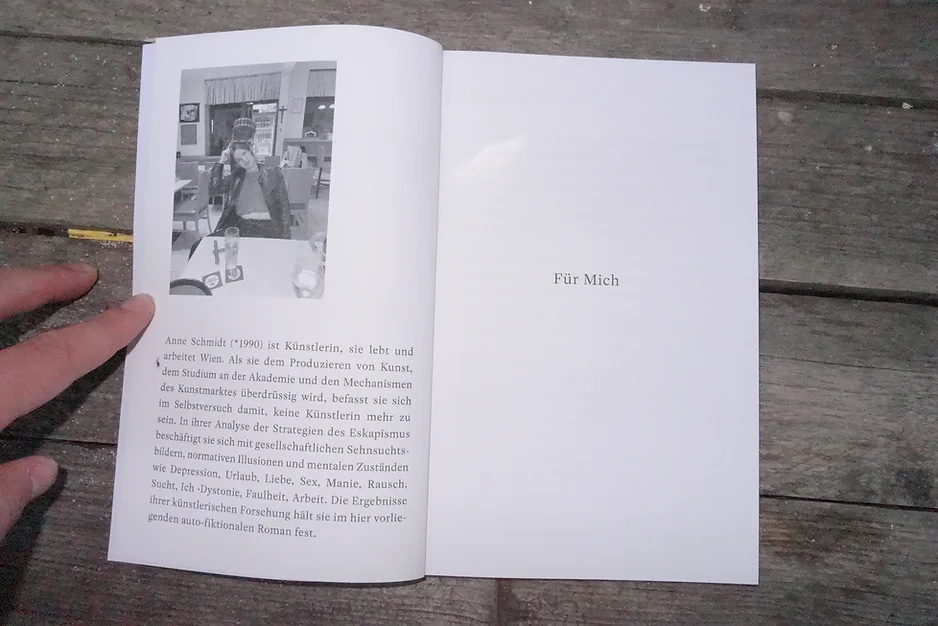

F: Was ich auch spannend finde, ist dass du vorhin gesagt hast, du hättest den Roman „für die Person“ geschrieben, für eure Beziehung, die du festhalten wolltest. Auf der ersten Seite des Buches steht aber als Widmung „Für Mich“. Was wolltest du mit dem Buch erreichen? Das klingt nicht, als hättest du von Anfang an die Idee gehabt, es zu veröffentlichen, sondern das erstmal mehr als etwas Persönliches betrachtet.

Seiten aus Anne Schmidt: Me after Two Anal Orgasms, Edition 502, Berlin 2023

A: Die Widmung war mir natürlich ganz wichtig bei diesem autofiktionalen Buch über Liebe. Das war vorher der Name der Person, den ich aber nicht nennen durfte. Im Buch heißt er jetzt Martin, da geht’s um Persönlichkeitsrechte. Das Namenändern hat mich konzeptuell sehr lang gestört, dazu habe ich mich erst kurz vor dem Druck durchringen können. Ich hätte das Buch keinesfalls einem erfundenen Namen gewidmet, nur damit es weiter ins Konzept vom Liebesroman passt. Es hat mich sehr gestört, dass sich Protagonist und Widmung nicht mehr decken. So ist „Für Mich“ entstanden. Das war ein Akt der Überwindung.

Mit dem Ende der Beziehung stand das Buch aber auch für sich. Die Funktion, die Beziehung zusammenzuhalten und eine Erinnerung lebendig zu machen, entfiel. Es war plötzlich ein Fragment, aus einer bestimmten Haltung heraus geschrieben, von der ich nicht glaube, dass man sie sich ausdenken kann, diese peinliche Ehrlichkeit und Privatheit. Wobei natürlich diese Machtlosigkeit, die Peinlichkeit, die Momente, in denen man schwach ist und nichts bewirken kann, eine ganz große Stärke haben.

Beim Schreiben gab es für mich den Moment, in dem ich gemerkt habe, ich kann nicht einfach den Ablauf dieser Woche erzählen, in der wir zusammen in Wien waren, sondern ich erzähle die Geschichte aus meiner Perspektive, die sich mit dem Schreiben und der Zeit verändert. Das war am Anfang für mich auch schwierig, zeitlich immer so hin und her zu springen und gleichzeitig ist das der Prozess, in dem ich gelebt habe. Ich habe dabei gemerkt, wie auch das Schreiben sich immer weiter von den tatsächlichen Ereignissen entfernt, es Verstrickungen mit einer neuen Realität gibt und sich diese Zeit, die schon gelebt war, gar nicht mehr komplett festhalten lässt.

F: Die Widmung war ursprünglich auf die Person bezogen, in die du verliebt warst. Aber was du jetzt gesagt hast, hört sich doch so an, als ginge es in der Geschichte primär um dich, um deine Perspektive.

A: Das „Für Mich“ gehört zu den sehr vielen verschiedenen Wegen einen Strich durch die Geschichte zu machen. Dieses Vorgehen findet sich im Klappentext, dem Autor*innentext, einem Magazinbeitrag für dis/claim Magazin, meiner Diplomarbeit, meine Art auf Lesungen zu performen, diesem Interview.

Ich habe mich immer wieder gefragt, was denn der gesellschaftliche Mehrwert von der Geschichte ist. Wie es mir möglich ist, explizite, sexuelle Skripte zu schreiben und Bilder von weiblichen* Körpern und queerer Sexualität zu produzieren ohne hegemoniale Machtstrukturen zu reproduzieren. Ich habe mich gefragt, wie es gelingt, sexuelle Narrative zu verkomplizieren. Wie gelingt es, als weibliche, queere Person von mir und was mich an dieser Welt so nervt zu erzählen? Was lässt sich über Sex, Liebe, Masturbieren, Vergewaltigung, Begehren, Porno sagen? Dieses Brutale, Explizite, etwas Stehenzulassen. Eine Rohheit, die keine einfache oder angenehme ist. Auch, dass meine Leser*innen sich dieser Explizitheit selbst körperlich kaum entziehen können, empfinde ich als Spannungsfeld, das mir im Nachhinein eine weitere Sichtweise auf die Geschichte erlaubt. Meine Leser*innen und ich sprechen vertraut miteinander über Sexualität und Verlangen.

Für mein Diplom habe ich selbst eine Rezension über den Roman geschrieben, in der ich über ihn als einen Schundroman spreche, was eine völlig verlorene Kategorie ist. Das sind Bücher, die in der Literaturwelt so unvermisst sind, wie Eskapismus in der Welt an sich. In der Rezension setze ich also das Medium, in dem ich schreibe, in Bezug zu meiner Illusion während des Schreibens, mich bitte nie wieder mit mir, meiner Prekarität als Künstlerin, meinem eigenen, queeren Identitätsstruggle, Ich-Dystonie, den Mechanismen des Kunstbetriebs und globalen Kipppunkten auseinandersetzen zu müssen.

F: Sexuelles Begehren steht im Zentrum deines Romans und wird dort auf unterschiedliche Weisen verhandelt. Zunächst wirkt es so als würde deine Ich-Erzählerin nach einem Kick suchen, den sie im Sex findest: Sie ist super horny und trifft Menschen über Dating-Apps. Der Sex wird dabei auf eine sehr explizite Weise geschildert. Dann trifft sie diesen Mann, der so viele männliche Klischees erfüllt und in den sie sich verliebt: er arbeitet viel, hat Geld, wohnt in Hotels… total heteronormativ. In einer Szene schreibst du, dass als ihr im Club seid, es dir peinlich ist, mit so einem straighten Typen unterwegs zu sein. Also du ringst selbst damit, dass diese Beziehung ein Klischee bedient. Wenn du dich als queer bezeichnest: Wie ist das zusammenzubringen das Heteronormative und die Queerness?

A: Queerness bedeutet für mich Widerständigkeit. Ich denke, wenn ich als queere Person dreimal Sex mit wem auch immer habe, wird die andere Person automatisch auch queer. Im Buch thematisiere ich eine ich-dystone Störung, zu der es kommen kann, wenn eine Person sich z.B. als schwul, männlich wahrnimmt und nicht trans ist und Sex mit Männern hat, ohne je in der Heterosexualität anzukommen. Als queere Person ist es für mich auch ziemlich ätzend immer als heterosexuell wahrgenommen zu werden, wenn ich gerade einen Typen vögele. Es geht mir um dieses Statusgefüge zwischen Queersein, Biseins, Lesbischsein, Heterosein und Identitätsfragen, die sich ständig unterschiedlich stellen, wenn eine Person mit Transpersonen, Non-Binären Personen, Lesben, Heteros, Schwulen, Inters, Pans sexuelle und asexuelle Verhältnisse pflegt. Ich frage mich, warum stellen die sich ständig neu? Kann ich nicht einfach mal eine bleiben? Bisher ist mir das nicht gelungen.

F: Ich will gerne deine ästhetische Strategie in dem Roman noch besser verstehen. Es geht um heterosexuelles Begehren und die Frage, wie das für dich als queere Person möglich sein kann, wenn es doch so klischeebeladen und gesellschaftlich überschrieben ist. Ich habe das Gefühl, dein Ansatz ist dabei dem Klischee nicht auszuweichen, sondern es sogar noch zu überzeichnen. Wenn du das als Strategie sie auf einen Begriff bringen willst, was wäre das?

A: Schalkismus. Die Schalkist*innen sitzen der Gesellschaft im Nacken. Sie sind hinterlistig, lügen ad absurdum, appropriieren, und verkehren die Verhältnisse und Identitäten durch künstlerische anmutende Handlungen. In Wirklichkeit ist Kunst aber nur die einzige Form, die das korrekte Verdrehen und Verzehren der uns umgebenden Umstände, also einer Realität für mich, erlaubt. Ich habe ja mal Soziologie studiert, weil ich mich für das unser Zusammenleben interessiere, aber dann gemerkt, in wissenschaftlichen Formaten kann ich nichts erkennen. Künstlerisch zu arbeiten erlaubt mir, tatsächlich was rauszufinden über mein Inneres und mich auf äußere, globale Momente zu beziehen.

Bei Julia Kristeva zum Bespiel, da merkt man beim Lesen, dass sie in einer sehr männlich geprägten Psychologenszene unterwegs war. Ihre Texte sind ungemein komplex, um sich von diesen Kontexten, Sprachzusammenhängen, Definitionen zu entfernen. Sie schreibt in einer Sprache, die sich so weit von dem entfernt hat, was der selbstverständlichen Lesegewohnheit entspricht. Ich habe das Gefühl, das kommt dadurch, dass sie sich mit einer Welt auseinandersetzt, die patriarchal organisiert ist und in der Frauen strukturell unterdrückt, ermordet und vergewaltigt werden. Um eine Möglichkeit zu finden, da rauszukommen, gebraucht sie eine Sprache, für die ein Training voraussetzt, um sie zu verstehen. Da geht es um Exzess. Diese Übertreibung hat ja auch etwas Ausbeuterisches.

Ich glaube formal mache ich das Gegenteil von Kristeva. In meinem Buch geht es um Affekt- und Begehrensstrukturen. Das hat sich so entwickelt, weil zwei schwule Freunde und ich alle Dating-Apps herunterladen haben, und um die Wette gedatet haben. Da habe ich begonnen Masturbationsstories zu schreiben und gemerkt, ich bin sehr gut darin. Das ist so ein Moment der Übertreibung, der etwas Ausbeuterisches bekommt. Was das Pornographische angeht, habe ich mich selbst gefragt, wie ich das einer Öffentlichkeit, die ohnehin ständig Pornos sieht, zumuten kann. Was interessiert die noch daran? Das ist ja sehr anstrengend zu lesen. Es hat Stellen, wo man sich wirklich durchquälen muss, gerade wenn man prüde ist und ich bin total prüde, für die Veröffentlichung musste ich mich ein paar Mal durch mein Buch durchquälen.

Als Akademiker*in schreibt man ja eigentlich um sich zu profilieren. Dieses Buch profiliert sich durch nichts besonders. Ich finde es ziemlich gut, dass das jetzt meine Abschlussarbeit fürs Studium ist. Ich unterbreite gewissermaßen, mir bei sexuellen Handlungen zuzusehen. Das als künstlerische Forschung abzugeben, überschreitet so eine Provokationslinie. Was mich daran interessiert, ist wenn es so eine sexuelle Aufgerissenheit gibt, ist es den Lesenden dann noch möglich inhaltlich etwas anderes zu sehen?

F: Kann man das als Exhibitionismus bezeichnen, also hattest du Lust dich auszustellen?

A: Als Künstlerin betrachte ich das Buch als Selbstversuch. Maria Lassnig sagt über das Betrachten des Selbst, das Künstler*innen einfach „ein Unvermögen zur Ausbeutung eines Anderen“ dazu treibt, sich selbst zu skapellieren. Das hat also nicht soviel mit einer Ich-Sucht zu tun als eher mit der „Einsamkeit des Kritischen“.

Gleichzeitig frage ich mich, wie selbstausbeuterisch ich mir selbst gegenüber für die Kunst eigentlich bin. Dadurch, dass es zunächst für eine bestimmte Person gedacht war, und die Idee der Veröffentlichung oder Kunst zu machen, nicht im Vordergrund stand, hat es eine große Nähe. Ich glaube, das ist wichtig.

Die Zeichnungen sind künstlerisch besonderes schlecht. Dadurch erzählen sie viel. Diese Zeichnungen anzufertigen, das war eine schwierige Sache. Ich war gerade bei meiner Familie, wir haben uns mit akuter patriarchaler Gewalt befasst, da ging es um sexuellen Missbrauch, und wir alle waren richtig fertig. Ich war bei meinen Eltern und habe ob des vorherrschenden protestantischen Ethos gearbeitet, wobei mich auf dem Land so gut wie immer eine künstlerische Taubheit befällt. So ist es zu den Ausmalbilder gekommen, die vielleicht aus feministischen Vulva-Ausmalheften bekannt sind. Stilistisch sind meine Zeichnungen im Buch jedoch als naiv, unbeholfen, plump und pragmatisch zu bezeichnen.

Illustrationen aus Anne Schmidt: Me after Two Anal Orgasms, Edition 502, Berlin 2023

F: Das hört sich fast masochistisch an: Über die Kunst erneut reinzugehen in die Verletzung. Aber vielleicht hatte das dann auch so eine Art therapeutischen Effekt für dich?

A: Nein, das will ich gar nicht sagen. Kunst als Therapie find ich nicht überzeugend. Ich kenne den Ansatz und meine Therapeutin versucht mir immer wieder zu unterbreiten, dass Kreativität, Spiel und Sexualität zusammenhängen.

Ich glaub eher, dass Kunst mit Manie, also einer Getriebenheit und Übertreibung, wie sie auch Liebe ist, zusammenhängt. Also das eher ein Ausdruck von gesellschaftlichen Missständen ist und nicht die Heilung selbst darstellt. Aber in dem Buch setze ich mich auch mit dem Thema psychische Gesundheit und Psychoanalyse auseinander. Die Therapie habe ich damals anfangen, weil ich nachts auf der Straße von einem Mann verfolgt und angeschrien wurde, dass er mich vergewaltigen, und ermorden wird. Das kommt in dem Buch vor. So gut wie niemand möchte mit mir darüber sprechen. Viele wollen nur über Sex sprechen. Ich habe es damals geschafft, ihn verurteilen zu lassen, was ganz selten möglich ist, aber in meinem Fall gab es genügend Zeug*innen. Im Verlauf der Therapie wurden immer wieder unterschiedliche Diagnosen gestellt und die Medikamentierung angepasst. Wenn man Hans Christian Dany Speed – Eine Gesellschaft auf Droge liest, erfährt man, dass es eigentlich gar nicht so viele verschiedene Medikamente gibt. Chemikalisch gesehen wird gar nicht so viel Verschiedenes produziert, wie es Krankheitsbilder gibt. Er thematisiert, inwiefern man sich bewusstseinsverändernde Substanzen von der Straße holen muss, oder der eigene Status es zulässt, die Wirkung genau abzustimmen, indem man sie sich ärztlich verschrieben lassen kann. Ich befinde mich in da in einer privilegierten Situation, eine psychoanalytische Therapie in Anspruch genommen zu haben. Das ist ein Prozess in dem ich neben dem Gesunden, ein Sprechen und Verständnis über mich selbst gelernt habe, dass inhärenter Teil einer gebildeten Situiertheit meines kreativen und akademischen Umfelds ist.

F: Was du zum Zusammenhang von Kunst und Therapie sagst, knüpft ja an eine aktuelle Diskussion an: Es gibt die romantische Tradition des Künstlers als Genie, bei der diese manischen, wahnsinnigen Zustände zu einer Art Quell der Genialität stilisiert werden. Heute wird dieses Bild hinterfragt und es wird argumentiert, dass man auch einen healthy lifestyle haben und trotzdem gute Kunst machen kann. Was du sagst, hört sich aber so an, als sei Kunst doch immer symptomatisch, da geht es um etwas Krankhaftes… braucht gute Kunst die Krankheit?

A: Also ich würde das aus einer soziologischen Perspektive betrachten. In einer Welt, in der es so viele Katastrophen gibt, über Kunst als Heilung zu sprechen, finde ich zynisch. Das würde die Kunst ins Feld der Religion, des Schamanismus, der Medizin verschieben. Kunst kann natürlich die Rollen, Versprechen und Funktionsweisen dieser Felder untersuchen. Ich will mich gar keinem Geniebegriff annähern, sondern eher sagen, die spannenden Stellen sind die Bruchstellen, die wir in der Gesellschaft erleben. Da gibt es Potenzial anzusetzen. Da geht es um Sehnsuchtsmomente, die Bilder in uns wecken, von denen wir geprägt sind, mit denen wir leben… aber diese Bilder vom z.B. Glück gibt’s insbesondere als normative Begehrensstrukturen. In Religion, Schamanismus, Medizin sind Sinn und Heilung das Wirklichkeitsversprechen. In der Kunst nicht. Da gibt es die Frage: Was passiert, wenn wir uns da raus bewegen?

F: Ich versuch das nochmal zu paraphrasieren: Kunst als Heilung schafft die Versöhnung, aber das will deine Kunst gar nicht, sondern es geht eher darum, einen Schmerz auszuhalten und bei dem zu bleiben, was schwierig ist, den Schmerz, der real ist, nicht auszublenden. Von Heilung zu sprechen wäre falsch, weil wir als Gesellschaft sind momentan noch da, wo es weh tut und genau dort willst du ansetzen. Wobei du ja trotzdem ein happy end wählst – da könnte man wiederum fragen, ob du nicht doch ein Versöhnungsnarrativ bedienst.

A: Das ist die Frage: wo endet das Buch, da gibt’s ja auch noch die ganzen losen Zettel. Nur weil die Seiten zu Ende sind, ist die story noch nicht vorbei. Da gibt’s auch den Klappentext. Also da findet noch viel um den Roman, die beschriebenen Seiten, die den Innenteil bilden, statt. Und eben auch diese nicht so tollen Zeichnungen, die find ich ob ihres Kontexts verstörend finde. Außerdem masturbieren alle meine Leser*innen anscheinend beim Lesen meines Buches. Lesen, Schreiben, Masturbieren sind ja alles Beschäftigungen mit sich, der eigenen Fantasie und dem Alleinsein. Ich frage mich, wie wäre das als Bühnenstück?

Das Gefühl, das am Ende entsteht, ist dass ich diese Person geliebt habe.

Das ist, warum ich mich nach jedem gequälten Lesen und Zeichnen, mich doch entschieden habe es zu veröffentlichen. Weil bei mir trotz aller Schwierigkeiten, die das Buch meines Erachtens hat, und der Unsicherheit meinerseits vor dem sexuellen Begehren möglicher Leser*innen, der Eindruck entstand: Es geht um Liebe. Das find ich gelungen, aber happy würde ich nicht unbedingt nennen, weil happy so ein viel zu kleines Abziehbild ist. Mir geht’s ja eher darum, eine Illusion verlassen zu können, um zu sehen wie und wer wir dann sind. Also ich und die Leser*innen, nicht An und Martin. Die beiden interessieren sich weder für einander noch ich mich für sie.

F: Also geht also um Liebe, aber auch um deren Schattenseiten. Die Ich-Erzählerin in deinem Roman ist eine queere Frau, die ihr Begehren sehr klar artikuliert. Würdest du sagen, dein Roman verfolgt ein female empowerment?

A: Es geht mir schon darum, eine Sprache zu finden als die Person, die ich in der Gesellschaft bin. Female empowerment – in gewisser Weise ist eine Emanzipation durch das Finden eines eigenen Ausdrucks möglich. In Schreibprozess selbst und in der Kontextualisierung hat female empowerment, also die Intention, spezifisch meine Leserinnen zu ermächtigen, bisher jedoch keine Rolle gespielt hat. Im Buch beschreibe ich mein Leben. Aber ich bin auch mit Stigmatisierungen als Frau durch die Geschichte und Gegenwart der Psychoanalyse konfrontiert, von männlicher Gewalt bis hin zu Vergewaltigung betroffen und lebe bereits mein ganzes Leben unter dem Druck prekärer Einkommensverhältnisse. Macht klingt für mich danach, als würden gesellschaftliche Gruppen sich gegenseitig marginalisieren, um eigene Vorrechte zu behaupten. Bei mir geht um viel mehr. Die Gleichberechtigung von LGBTQNIPF+ Personen, den Kampf gegen den Konsumkapitalismus und männliche Gewalt bin ich täglich ausgesetzt, ob ich gerade Lust drauf habe oder nicht.

F: Ja ich finde das klingt stimmig im Verhältnis zu dem, was wir schon besprochen haben: beim Schmerz bleiben und bei den Problemen. Der Begriff „empowerment” hat so eine Positivität, die du gar nicht in den Vordergrund rücken willst. Wenn es aber doch etwas wie einen utopischen Ausblick in deinem Roman gibt... willst du noch etwas dazu sagen, wie du dir diese Utopie vorstellst? Ist die Utopie eine lovestory?

A: Das ist eine schöne Frage, über die ich schon öfter nachdenken musste. Was wäre eigentlich meine Utopie? Das ist so ein bisschen wie die Frage, was würde ich anziehen zum Weltuntergang. Aber mir ist da ehrlich gesagt noch nichts eingefallen. Mir macht es schon viel Spaß, mein Sein, die Gesellschaft und die Welt genau anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich mir wünsche, dass alles gut wird, denn ich weiß nicht, ob wir dann noch was zum Anschauen haben. Was ist dann noch interessant und zu erforschen? Ich find mein Leben schon allein deswegen utopisch, weil ich in der Lage bin das zu tun, mir spannende Felder raussuchen kann, Künstlerin zu sein und mein Tun mit anderen zu kommunizieren und diskutieren. Ich wünsche mir das Ende von Kriegen, Hass und dem Patriachat.

F: Ok, ich finde das erstmal ein schönes Ende. Danke für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast!

A: Herzlichen Dank auch an dich!

(Das Gespräch wurde bearbeitet und gekürzt.)

Diplomausstellung von Anne Schmidt in der Akademie für Bildende Künste, Wien 2023

Referenzen

Maria Lassnig: Über die Präzision der Gefühle/On the Precision of Feelings, 2023, HGB Galerie Leipzig

Julia Kristeva: The Power of Horror, An Essay on Abjection, 1980, European Perspectives Series

Hans-Christian Dany: Speed. Eine Gesellschaft auf Droge, 2012, Neuauflage Broschur

︎

Anne Schmidt (*1990, Brandenburg an der Havel) ist Künstlerin und Autorin. Sie hat mit fünfzehn als Sauerkirschenerntehelferin sowie in einer Fabrik für Käsereiprodukte gearbeitet, um neben Lebenserhaltungskosten ihr Abiballkleid zu finanzieren, für das sich auf Ebay Kleinanzeigen niemand interessierte. Später hat sie ein paar Studienabschlüsse an renommierten Institutionen gemacht, u.a. in Soziologie, Kriminologie, Kunst und Kunstkritik. Sie ist auf Ausstellungen mit internationaler Reichweite vertreten, publiziert, und würde sich gern mal mit Sekundenkleber für Stunden an der Straße befestigen, um stille Städte für Passant*innen zu schaffen. Heute hat sie gezählt, dass sie, um ihr Interesse an der Welt zu finanzieren, in zweiundreißig Jobs gearbeitet hat. Ihr nächstes Buch wird autobiographische, non-fiktionale, feministische Kriminologie zu sexueller, patriarchaler Gewalt sein.

www.anneschmidtofficial.com