Eine Stimme für Anna Magdalena B.

Ein Gespräch mit Wyatt Wakefield über Komposition, Autorschaft und die Kunst der Vermittlung

Frederike Maas: Hallo Wyatt, ich freue mich, dass wir uns heute – im weitesten Sinne – über das Thema Stimme unterhalten. Dazu wollen wir über ein Projekt sprechen, das du an der Kunstuniversität Graz durchgeführt hast: Notenbüchlein für Anna Magdalena B.. war ein zeitgenössisches Zusammenspiel mit Re-Komposition und szenisch-performativen Elementen. Die Premiere war am Weltfrauentag 2024, am 08. März also. Vielleicht magst du kurz in ein paar Sätzen sagen, worum es sich bei dieser Produktion genau gehandelt hat?

Wyatt Wakefield: Das Projekt war ein Versuch, Musik und Performance – oder Schauspiel – gleichzeitig auf die Bühne zu bringen. Und man kann sagen, die Idee dazu kommt aus meiner Unzufriedenheit damit, wie theatralische Elemente in Konzerten oft eingebaut werden. Zum Beispiel wenn es heisst: „Spiel Geige, aber geh dabei ein bisschen auf der Bühne herum.“ Das wirkt oft sehr künstlich. Und im Theater wiederum wird Musik oft benutzt, aber es fehlt ihr dort an Selbstständigkeit. Das hat mich neugierig gemacht auf eine andere Art von Inszenierung. Unser Projekt war ein Versuch, unterschiedliche Bereiche – Musik, Theater, Performance – nicht nur nebeneinanderzustellen, sondern wirklich miteinander zu verflechten.

Generalprobe Notenbüchlein für Anna Magdalena B. Philipp Gaspari am Klavier (c) Johannes Gellner

Frederike: In dem Stück geht es um ein sogenanntes Notenbüchlein von Anna Magdalena Bach, das war die zweite Frau von Johann Sebastian Bach. Wenn ich es richtig gelesen habe, war sie Sängerin und hat viele seiner Werke kopiert. Kannst du sagen: Was ist dieses Notenbüchlein eigentlich genau? Warum hat euch das interessiert?

Wyatt: Ich bin auf das Thema gestoßen, als ich den Film Die Chronik der Anna Magdalena Bach gesehen habe – von dem Regie-Paar Straub und Huillet aus dem Jahr 1968. Mich hat zunächst einfach beeindruckt, wie in dem Film durch Verfremdungseffekte Musik dargestellt wird. Als ich das mit meiner damaligen Klavierlehrerin Han-Gyeol Lie geteilt habe – die dann auch Produktionsleiterin des Projekts wurde – haben wir uns gefragt: Wer war eigentlich diese Anna Magdalena Bach? War sie eine Tochter? Die Ehefrau? Wir wussten es nicht genau. Und wir haben uns ehrlich gesagt geschämt, dass wir sie nicht richtig einordnen konnten. Da fing die Recherche richtig an.

Der Film beruht auf einer fiktiven Biografie vom Anfang des 20. Jahrhunderts, geschrieben von Esther Meynell. In dieser Biografie wird Anna Magdalena eine Stimme gegeben, obwohl von ihr selbst historisch kein einziges schriftliches Wort überliefert ist. Keine Briefe, kein Tagebuch. Das ist interessant, weil der Verlag damals auch den Namen der Autorin versteckt hat, vermutlich um den Anschein zu erwecken, es handle sich um eine echte Autobiografie. Viele Leser:innen dachten tatsächlich, sie hätten Zugriff auf die Perspektive dieser historischen Figur.

Gleichzeitig wurde das „Klavierbüchlein“ – also das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, das sie tatsächlich zusammengestellt hat – zusammen mit dieser fiktiven Biografie neu gedruckt. So entstand ein seltsames Zusammenspiel: Man konnte zu Hause sitzen und sich vorstellen, man sei Teil dieser Bach-Familie. Man fühlt sich heimelig in dieser Idee einer perfekten Familie des „Meisters“. Mich hat interessiert, wie diese Fiktion funktioniert: Wir haben keine überlieferte Stimme dieser historischen Person, aber wir füllen sie aus – mit Fantasie, Projektion, vielleicht auch mit Idealisierung.

Frederike: Dieses Notenbüchlein – was genau ist das für eine Sammlung?

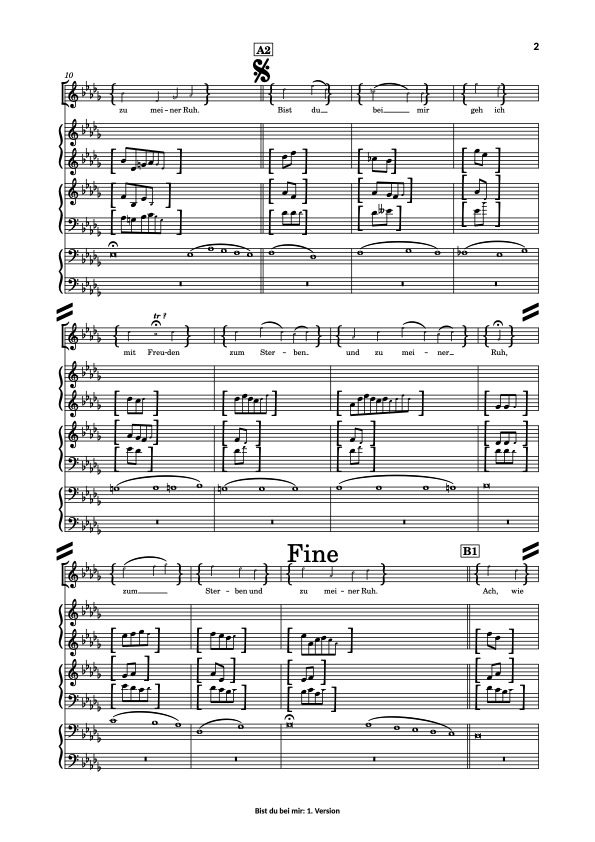

Wyatt: Das Büchlein von 1725, auf das wir uns beziehen, ist eine Sammlung von Lieblingsstücken. Ein musikalisches Album, das Anna Magdalena Bach für den häuslichen Gebrauch zusammengestellt hat. Es enthält Stücke von ihrem Mann, aber auch von anderen Komponisten – Tanzstücke, Arias und Choräle und sogar ein vulgäres Hochzeitsgedicht. Man kann sagen: Sie war eine Art Herausgeberin. Und das Faszinierende ist, diese Zusammenstellung funktioniert heute noch – viele benutzen sie im Klavierunterricht. Es hat pädagogischen Wert und gleichzeitig eine persönliche Dimension.

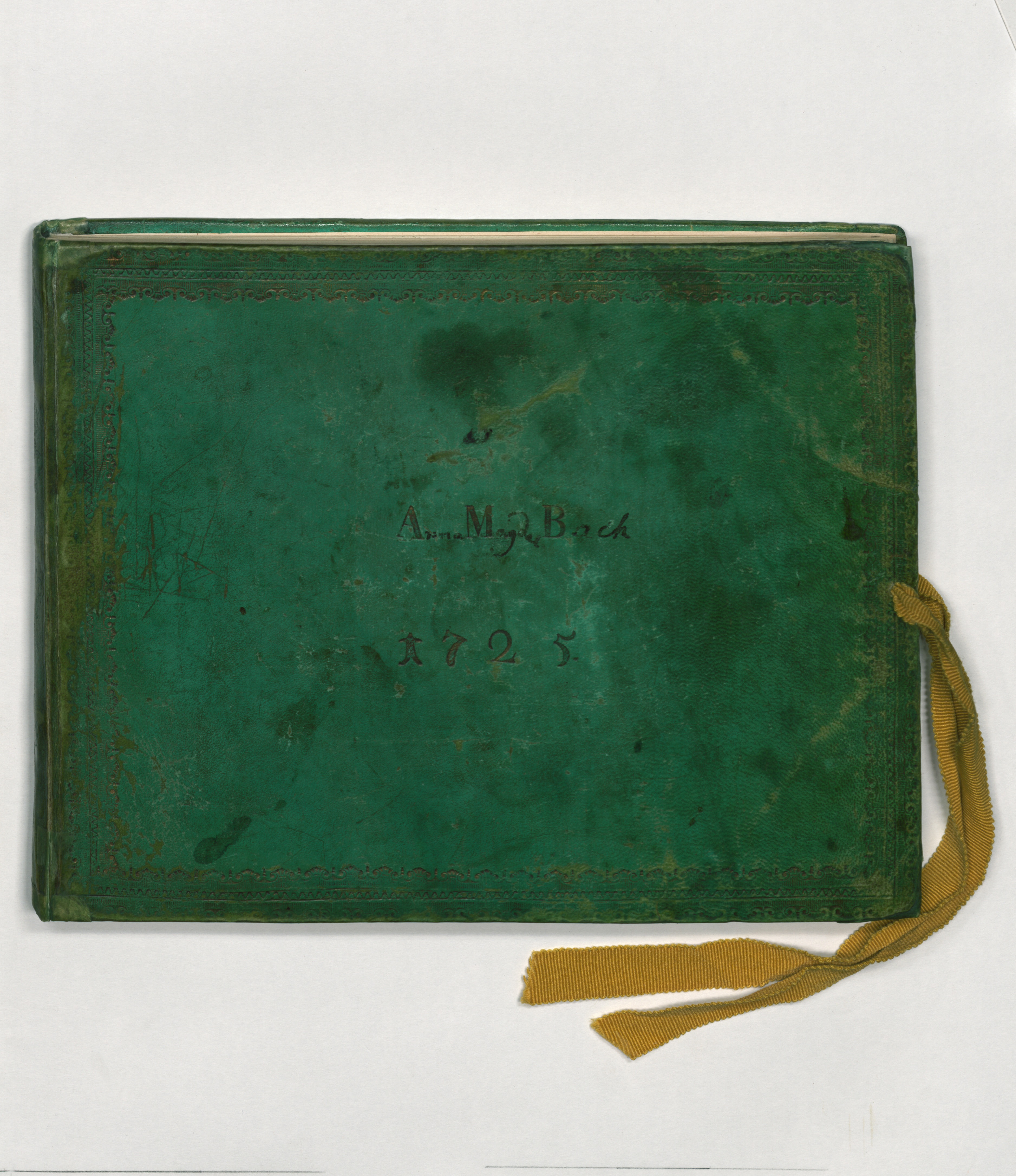

Vorderdeckel des Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach (1725), (c) Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv

Frederike: Und woher stammen die Texte, die in eurer Performance gesprochen werden? Wie sind sie entstanden?

Wyatt: Die Texte stammen aus einer längeren gemeinsamen Recherchephase. Ich habe damals gewusst – auch durch mein pädagogisches Studium – dass solche Prozesse aus mehreren Etappen bestehen. Wir haben zunächst über ein Jahr hinweg gemeinsam gelesen. Zum Beispiel das Buch Sex, Death and Minuets von David Yearsley. Wir haben das in einer Art Seminarsituation besprochen – und das war bemerkenswert, dass wir, ein Team aus Komponist:innen, Performer:innen und Bühnenkünstler:innen, zusammen wissenschaftliche Texte gelesen und diskutiert haben. Das war für mich eine Art Gegenmodell zu einer Kunstszene, in der oft sehr schnell einfach erste Assoziationen umgesetzt werden. Ich wollte dem vorbeugen.

Nach dieser Phase haben wir die Gruppe in zwei Arbeitsbereiche unterteilt – Musik und Szene. Die Szenengruppe, unter anderem mit Lena, der Schauspielerin, Nora, unserer Bühnenbildnerin, und Daniel, unserem dramaturgischen Berater, hat sich mit Bildern von idealer Weiblichkeit beschäftigt – mit Mutterschaft, Körperbildern, mit historischen Zuschreibungen. Die Musikgruppe hat sich mit dem Notenbüchlein beschäftigt und eigene Re-Kompositionen erarbeitet, also musikalische Antworten auf einzelne Stücke gefunden. Zwei Monate vor der Aufführung haben wir dann alles zusammengeführt – geteilt, kommentiert, überarbeitet – und daraus ein gemeinsames Ganzes geformt.

Frederike: Ihr wart ein sehr interdisziplinäres Team: eine Schauspielerin war dabei, eine Bühnenbildnerin, jemand, der euch wissenschaftlich unterstützt hat, die Geschichte von Anna Magdalena Bach aufzuarbeiten und dann die ganze musikalische Seite. Du musstest also viele Stimmen zusammenbringen – wissenschaftliche, musikalische, szenische, sprachliche. Wie war das für dich als Leiter des Projekts?

Wyatt: Ich habe im Laufe der Zeit eine kritischere Perspektive auf meine Rolle entwickelt. Ich habe eine Dezentrierung angestrebt, aber im Nachhinein frage ich mich, ob ich nicht doch stärker gesteuert habe, als mir bewusst war. Vielleicht habe ich – unbewusst – mit einer Art „demagogischer“ Geste gearbeitet: Ich gebe allen Beteiligten das Gefühl von Autonomie, damit ich letztlich meine eigene künstlerische Vision besser durchsetzen kann. Das beschäftigt mich. Ich glaube, dass ich mich bei einer Fortsetzung des Projekts noch bewusster mit dieser Frage auseinandersetzen müsste.

Dokumentation Probenprozess Notenbüchlein für Anna Magdalena B. Lena Elsa Kolle und Forrest Moody

Frederike: Also warst du eher ein Container für Ideen oder doch eine Art Dirigent?

Wyatt: Am Ende musste ich Entscheidungen treffen. Zum Beispiel: Wie endet das Stück? Manche waren mit diesen Entscheidungen nicht glücklich. Aber ich sehe das als Teil der Realität von Zusammenarbeit. Ich habe viel von der Philosophin Marita Tatari gelernt. Sie hat mir einen breiten Bedeutungshorizont für den Begriff Bühne geöffnet, als etwas, worauf etwas auftreten aber auch fortgehen kann. Das steht in enger Verbindung mit Fragen des „wir” in der Gegenwart. Durch diesen breiten Begriff von „Bühne” habe ich verstanden, dass diese ein Ort ist, an dem eine bestimmte Form des „wir” zur Erscheinung kommen kann – eine Form des „wir”, die eventuell etwas Besonderes registriert, nämlich die Erfahrung einer pluralen Gegenwart. Das hat mir geholfen, das Projekt als Auseinandersetzung mit unserer heutigen Beziehung zur Vergangenheit zu verstehen.

Frederike: Mir scheint, bei eurem Projekt kommen zwei Dinge zusammen: Einerseits die Suche nach einer bestimmten Form, also wie man Musik, Szene und Text miteinander verzahnt. Andererseits aber auch ein thematisches Interesse, das sich mit Fragen von Autorschaft, Weiblichkeit und Repräsentation beschäftigt. Mich würde in diesem Zusammenhang besonders deine Erfahrung mit der Stimme interessieren: Was hat dich daran gereizt, in diesem Projekt die singende und die sprechende Stimme zusammenzubringen?

Wyatt: Ich glaube, viele der Mitwirkenden haben das nicht von Anfang an bewusst so reflektiert, wie du es schilderst. Es war eher so, dass wir gemeinsam etwas erarbeitet haben, das sich organisch zusammengefügt hat, ohne strenge ästhetische Vorgaben. Und genau darin liegt für mich eine große Stärke der Arbeit. Denn was sie nicht macht – und was in der zeitgenössischen Musik sehr häufig passiert – ist, die singende und die sprechende Stimme als Gegensätze oder als dialektische Pole zu behandeln. In vielen neuen Vokalstücken etwa – man denke an den österreichischen Komponisten Beat Furrer oder auch an Peter Ablinger – wird die Sprechstimme oft dekonstruiert, zerlegt, in einzelne Laute aufgebrochen, um ihre Musikalität freizulegen. Bei Ablinger etwa wird die Tonhöhe eines gesprochenen Satzes analysiert und dann vom Klavier „nachgespielt“. Wir haben einen anderen Weg gewählt: Bei uns stehen die sprechenden und die singenden Elemente eher gleichberechtigt nebeneinander.

Frederike: Du sagst, dass die singende und die sprechende Stimme gleichberechtigt sind. Aber einfach aufgrund der räumlichen Aufteilung steht ja Lena, die Schauspielerin, im Zentrum – die Musiker:innen rahmen sie. Sie wirkt also fast wie eine Protagonistin, um die herum sich die Musik arrangiert.

Wyatt: Ja, du hast Recht. Die Stimmen sind gleichberechtigt, aber sie haben jeweils eine eigene Aufgabe. Lena ist eine Art MC – Master of Ceremony. Sie erklärt, was passiert. Sie ist eine Art Musikvermittlerin.

Frederike: Das erinnert an Anna Magdalena Bach. Sie hatte ja auch eine verbindende Funktion – als Herausgeberin, Kuratorin der Notenbüchlein. Man könnte sagen: Das spiegelt sich in Lena wieder, die die Elemente diese Abends zusammenhält. Es scheint um das „Dazwischen“ zu gehen, das bei euch ins Zentrum rückt: Wie wird Musik verbunden, wie wird sie eingerahmt, wie entsteht Beziehung zwischen den Elementen.

Dokumentation Probenprozess Notenbüchlein für Anna Magdalena B.

Wyatt: Auf jeden Fall. Wir haben gemerkt, dass im Notenbüchlein eine sehr besondere Form von Autorschaft präsent ist – eine, die nicht auf technischer Meisterschaft basiert. Nicht das große, abgeschlossene Werk zählt, sondern das Zusammenspiel. Wir wollten diesen Originalitätsanspruch der Moderne bewusst loslassen. Stattdessen haben wir inkohärent, gemeinsam re-componiert – als Antwort auf eine andere Form von Autor:innenschaft. Und was mich besonders interessiert hat, war, dass Anna Magdalena nicht einfach nur eine Kopistin war, sondern eine sehr virtuose. Ihre Abschriften sind kalligrafisch hochwertig. Und in der Forschung wird durchaus darüber spekuliert, ob sie vielleicht selbst kompositorisch gehandelt hat – etwa bei Bachs Cello-Suite. Für uns war aber weniger interessant, ob sie wirklich komponiert hat, sondern mehr die Frage: Was bedeutet es, wenn man kopiert, aber dennoch etwas Eigenes mit hineinbringt? Jede Schrift ist ja individuell, jede Kopie auch ein Abdruck einer Persönlichkeit. Das liegt genau zwischen originalgetreu und individuell – und genau dieses Spannungsfeld war für uns wichtig.

Frederike: Musikalisch hat der Abend Klavier und Stimme verbunden. Du bist selbst Komponist – wie unterscheidet sich das Komponieren für Stimme von dem für Instrumente?

Wyatt: Das ist natürlich ein großer Unterschied. Man kann instrumentale Musik sehr vokal gestalten – aber beim Schreiben für Stimme geht es oft auch um sehr konkrete physische Fragen: Singbarkeit, Atem, Artikulation. Die Stimme ist ein Körper. Ein Klavier kann etwa sehr leise und sehr hoch gleichzeitig spielen – das ist mit der Stimme schwer. Und andersherum gibt es Dinge, die die Stimme kann, aber das Klavier eben nicht.

Frederike: Was kann die Stimme, was das Klavier nicht kann?

Wyatt: Ich habe am Anfang ja diesen Film erwähnt. Ursprünglich war meine Idee, Szenen aus diesem Film direkt auf die Bühne zu übertragen. Denn was der Film geschafft hat, war, Musik auf eine Weise darzustellen, dass sie sich fast wie Sprache anfühlt. Nicht im Sinne von: „Sie klingt wie Sprache“ – sondern dass Musik dort eine Präsenz hat, wie sie Sprache haben kann. Es ist kein bloßes Imitat von Sprechen – sondern Musik tritt mit der Unmittelbarkeit und der Präsenz einer Stimme auf. Ich denke dabei etwa an Philipp – einen von unseren Pianisten – der eine frühe Version der Goldberg-Variationen spielt. Da hat Musik fast eine leidende Stimme, ohne dass sie konkret etwas „sagt“. Das ist die Kraft von Musik, dass sie auf eine nicht-sprachliche Weise sprechend werden kann.

Frederike: Das ist eine schöne Überleitung zu einer andern Frage, die ich spannend finde: die der Präsenz. Was bedeutet für dich die körperliche Präsenz der Stimme im Theater – gerade im Vergleich zum Film?

Wyatt: Präsenz im Theater ist für mich mit Prekarität verbunden. Es geht nicht darum, dass eine Stimme etwas leisten muss – sondern darum, dass sie dem Risiko des Scheiterns ausgesetzt ist. Dieses Risiko macht die Situation lebendig. Man könnte fragen, warum wir keine Tonaufnahmen eingesetzt haben – und meine Antwort ist: Weil das Theater für mich genau diesen Moment braucht, in dem etwas auch nicht gelingen könnte. Das macht seine Kraft aus.

Frederike: Also das „Live-Sein“ ist entscheidend?

Wyatt: Ja. Ich bin nicht prinzipiell gegen Aufnahmen – aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie als technische Lösung verwendet werden, um fehlende Probenzeit oder fehlende Präsenz zu ersetzen. Man kann damit Lücken kaschieren – aber dann verliert man auch etwas. Proben erzeugen so etwas wie eine Bürgschaft für das Gelingen. Aber das Theater bleibt immer offen für das Ungelingen – und genau das finde ich spannend. Deshalb war es für mich wichtig, alles live zu machen. Die Intimität des Abends – sie entsteht durch die Verletzlichkeit des Moments.

Frederike: Ich finde auch, dass der Abend eine große Intimität hatte. Und genau diese Verletzbarkeit, die du beschreibst, macht ihn stark. Danke für diese Unterhaltung!

Das Gespräch fand am 02. Mai 2025 statt.

Generalprobe Notenbüchlein für Anna Magdalena B. von links nach rechts: Alyssa Aska, Wyatt Wakefield, Ana Ostojić, Philipp Gaspari, Forrest Moody, Camille Primeau, Lena Elsa Kolle, Nora Peierl (c) Johannes Gellner

Referenzen

David Yearsley: Sex, Death, and Minuets : Anna Magdalena Bach and Her Musical Notebooks. University of Chicago Press, 2019.

Marita Tatari (Hrsg.): Orte des Unermesslichen : Theater nach der Geschichtsteleologie. Diaphanes, 2014.

Peter Ablinger: Voices and Piano, 1998.

︎

Wyatt Wakefield ist ein us-amerikanischer Komponist, Theatermusiker und Musiktheoriepädagoge. In seiner künstlerischen Arbeit bewegt er sich oft zwischen klassischem Konzert und experimenteller Performance.

Nach einem Doppel-Abschluss in Komposition und Musiktheorie an der Kunstuniversität Graz vertieft er sein Wissen in einem Masterstudium an der Zürcher Hochschule der Künste. Aktuell unterrichtet er an der School of Sound Zürich.

Notenbüchlein für Anna Magladena B. – ein zeitgenössisches Zusammenspiel aus Rekomposition und szenisch-performativen Reenactments

Premiere: 08. März 2025, Kunstuni Graz

Mit Musik von Alyssa Aska, Johann Sebastian Bach, François Couperin, Philipp Gaspari, Forrest Moody, Christian Petzold, Gottfried Heinrich Stölzel, Wyatt Wakefield Klavier: Philipp Gaspari, Forrest Moody, Ana Ostojic Performance: Lena Elsa Kolle Performance & Gesang: Camille Primeau Bühnenkonzept & Produktionsdesign: Nora Peierl Szenische Gestaltung: Nora Peierl & Daniel Rademacher Wissenschaftliche Mitarbeit &Texte: Cornelia Picej Künstlerische Leitung: Wyatt Wakefield Gesamtleitung & musikalisch-dramaturgische Betreuung: Han-Gyeol Lie & Daniel Rademacher Grafik & Programmheft: Nora Peierl Ton: Christian Scheucher Licht: Ralf Beyer Kamerateam: Benjamin Hrdina, Jürgen Sukic, Alexander Zwierzina